問題社員対応とは?ローパフォーマー社員やハラスメントを行う社員などの対応策を弁護士が解説

Contents

1 こんな問題社員の対応に悩んでいませんか?

・ 無断欠勤や遅刻を繰り返す社員

・ 業務命令に従わない又は業務怠慢の社員

・ ハラスメントを繰り返す社員

・ 能力不足(ローパフォーマー)な社員 など

2 問題社員の類型

(1)指示に従わない社員

上司の指示などの業務命令に対する違反を繰り返す社員です。

このような社員の存在は、組織の円滑な運営に深刻な支障を生じさせますので、しっかりと対処すべきです。

社員の業務命令違反を問題とするには、まず、業務命令そのものが適切なものでなければなりません。

そして、業務命令の内容や方法が適切であったこと、及びその業務命令に正当な理由もなく違反したという事実を、証拠として一つ一つ積み上げていくことが重要となります。

これらが欠けていることで、解雇が無効とされた事例は数多くあります。

十分な証拠もないまま早まった対応をしてしまうことは、さらなるトラブルを招きますので、まずは入念な検証、証拠収集を心がける必要があります。

(2)協調性の無い社員

周りの意見に耳を貸さず、自分勝手な言動を繰り返すなどして、周囲と無用の軋轢を生じさせている社員や、周囲とのコミュニケーションに極度に消極的な社員です。

ただし、協調性の有無というのは、人それぞれの主観的な評価が介入しやすい事項であり、単に人付き合いに問題があるというだけでは、懲戒処分を行う理由として十分なものではありません。

協調性の欠如によって、具体的にどの程度業務への支障が生じているのかを客観的視点から検討し、併せて、繰り返し注意・指導を行って本人に改善の機会を与えることが重要といえるケースです。

(3)ローパフォーマー社員

能力が不足しており、会社が期待するレベルの業務をこなせていない社員です。

本人が業務をこなせないぶん、他の社員に負担がかかります。不満の温床になりかねません。

ただ、即戦力の経験者として採用した社員と、未経験者として採用した社員とでは、扱いが異なります。

未経験者であれば、最初から仕事ができないのは当然ですし、何が問題なのか、どうすれば改善できるのか、本人も把握できていない可能性があります。したがって、本人に対し、問題点を明確に伝え、繰り返し改善を促すなど、十分な時間と機会を与えなければなりません。

また、適性の問題である可能性もあるため、配置転換が可能であれば違う部署への配置転換を行って適性を見ることも大事です。

一方、職種を絞った即戦力の経験者採用であれば、未経験者ほどの猶予を与える必要はないと考えられます。ただ、それでも指導はしっかり行っておく必要はあるでしょう。

ローパフォーマー社員の解決事例はこちら

(4)ハラスメントを行う社員

部下や同僚に対し、パワーハラスメントやセクシャルハラスメントなどを行う社員です。

ハラスメントは、社員個人だけの問題ではありません。ハラスメントを行う社員を放置すれば、会社や経営者の責任も問われることになりかねませんので、会社全体でしっかりとした取り組みが必要です。

また、時代の変化とともに、ハラスメントへの意識も変化しているため、ハラスメントを行う社員の中には、自分の言動がハラスメントにあたると自覚していない者も多くいます。

ハラスメント研修を実施すれば、そのような社員にも自覚を促すことができるでしょう。

ハラスメントの関連記事はこちら

(5)不正行為を行う社員

旅費や通勤手当を不正請求する、会社のお金・物品を着服する、機密情報を流出させる、といった不正行為・違法行為を行う社員です。

このようなケースでは、第一に、不正行為に関する証拠を確保することが最優先事項となります。

社員本人がはじめから素直に認めることは期待できません。反論されたとしても、不正行為を立証することができる十分な証拠を収集しておきましょう。

また、会社が損害を受けている場合は、その賠償を請求することも検討すべきですし、犯罪行為が明らかな場合には、刑事処罰を求めることも選択肢になります。

不正行為を行う社員の関連記事はこちら

(6)誹謗中傷を行う社員

主にSNSなどで会社や他の社員を誹謗中傷する社員です。

個人の投稿であっても、インターネット上では広く拡散されますので、会社の評判に重大な影響を及ぼします。

したがって、誹謗中傷を発見したときは、可能な限り迅速に対応が求められます。誹謗中傷を行った社員を特定できたら、注意・指導を行う、又は誹謗中傷の程度が深刻な場合は懲戒処分を検討すべきケースも当然あるでしょう。

また、SNSなどで個人が気軽に情報発信できるようになった結果、自覚なく会社を誹謗中傷してしまうというケースも多く見受けられます。SNSの利用指針を定めて社内に周知したり、コンプライアンス研修を実施することで、社員による誹謗中傷を未然に防ぐことが重要となってきます。

3 問題社員を放置するリスク

(1)会社に対して不当な要求をし始める

問題社員は、自らの問題点に気付いていないか、気付いていながら、あえて問題行動を繰り返しています。

そのため、放置しても改善することは一切ありません。むしろ行動はどんどんエスカレートし、ついには会社に対して自己中心的で不当な要求を行うようになります。

問題が深刻化してから対応するとなると、重大な紛争トラブルに発展するリスクが高くなりますので、早期対応が第一です。

(2)社内環境の悪化

問題社員の存在は、当然ながら、周囲にも悪影響を及ぼします。

問題社員に同調する社員が出てきて、同じような問題行動をとり始めます。

また、そのような状況では、真面目な社員ほど疲弊してやる気を失い、社内環境は悪化する一方となります。

その結果、業務効率はどんどん低下し、優秀な社員は離職してしまうでしょう。

問題社員の存在による社内環境の悪化は、会社に重大な不利益を生じさせます。

(3)会社の評判が下がる

問題社員はクレームを発生させやすく、顧客離れを引き起こします。

また、問題社員の誹謗中傷によって会社の社会的な評判が低下してしまうと、売り上げにも影響しかねません。

会社の社会的な評判を取り戻すのは一朝一夕にはいきません。

優秀な人材もなかなか応募してこなくなり、人材不足の昨今においては、深刻な問題となります。

4 問題社員への対応方法

(1) 問題行動についての指導・教育

問題社員対応は、まず、指導・教育から始まります。

適切な指導や教育によって態度が改まり、企業に貢献してくれるようになればいうことはありません。

他方、態度が改まらない場合は、適切な指導や教育を行ったというプロセスは、後の処分の布石となります。

指導や教育に際しては、指導、教育の日時、内容が分かるように記録を残す必要があります。

使用者からの指導内容が残るように書面での注意、指導を実施します。口頭での注意を行ったうえで書面を交付し、受領の証拠を残すべくために社員に署名してもらう場合もあります。

書面を交付する前には、コピーを取っておくことを忘れないでください。

教育として研修等を受講させた場合にも、必ず記録が残るようにしてください。

問題行動についての指導・教育についての関連記事はこちら

(2) 社員との面談

指導・教育の一環として、通常、社員との面談が行われます。

この際に注意すべきは、後にパワーハラスメント等の主張がなされる可能性が高いということです。

近時、スマートフォンなどによる会話の録音が容易になっており、社員との会話が録音されるケースが多くなっています。指導・教育には、録音されているという前提で当たる必要があります。

また、社員からのパワーハラスメントの主張に対抗するために、場合によっては企業側も録音を検討すべきです。

そして、挑発に乗って感情的になったり、逆にやり込められたりすることが無いよう、一人で対応することは避け、複数人で対応してください。

(3)配置転換

指導、教育によっても現在の職務を十分に行うことができない場合で、雇用契約上の職種限定などが無く、かつ、社内に配置転換可能な業務がある場合は、配置転換を検討することになります。

配置転換のみが行われる場合と、懲戒処分と併せて行われる場合があります。

原則として、企業の人事権には広い裁量が認められますが、業務上の必要性が無い場合や、不当な動機・目的をもってなされた場合、社員に著しい不利益を負わせるものである場合などには、違法の評価を受ける場合がありますので、注意が必要です。

(4)懲戒処分

就業規則に懲戒事由が定められており、社員の言動が懲戒事由に当たる場合には、懲戒処分を行うことができます。

懲戒処分は就業規則に基づいて行われますが、一般に、譴責、戒告、減給、出勤停止、降格、諭旨解雇、懲戒解雇などがあります。

社員の非違行為の程度との均衡を欠く処分は無効と判断される場合がありますので、就業規則の条文や裁判例などの先例などを踏まえ、適切な処分を選択する必要があります。

(5)弁護士に相談するべきタイミング

問題社員対応は、時として長期的視点での計画的な対応が必要です。

また、対応を誤るとそのことが後々不利に働く場合がありますし、いつまでも問題社員に悩まされ続けることになりかねません。

問題社員への対応にお悩みの方は、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

5 問題社員を解雇するためには

問題社員への対応として、経営者の方からのご相談が最も多いのは解雇についてです。

解雇は、労働者の生活の糧を奪うことになるという重大性から法的規制も厳しく、最もトラブルになりやすい労働問題です。

(1)安易な解雇は危険

労働契約法16条は、解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする旨を定めています。

(2)解雇が無効と判断された場合のリスク

企業が解雇を行った場合、社員は出勤しなくなり業務を行いません。しかし、後に解雇が無効と判断された場合には、解雇時に遡って給与全額を支払う必要があります。

また、社員が復職を求める場合には復職させざるを得ず、難しい対応を迫られます。

(3)解雇の有効性の判断

解雇について客観的に合理的な理由があるか、また、社会通念上相当といえるかについては、慎重な検討が必要です。

まず、どのような事実を以て解雇理由とするかが重要です。

経営者の方が解雇を決断せざるを得ないような社員については、一つだけでなく様々な問題がある場合が多いですが、そのなかから、実務上解雇理由となりうる問題を抽出することは意外に難しい作業です。経営者の方が問題視しているポイントと、弁護士が問題と感じるポイントは往々にして異なります。

次に、その事実を前提として解雇が認められるか否かは、過去の裁判例などの実例を踏まえた判断が必要であり、労働問題に関する専門知識と経験が必要です。

(4)退職勧奨という選択肢

経営者が解雇したいと考える社員の中には、明らかに解雇が有効と判断できるケースもあれば、解雇が困難と思われるケースや、微妙なケースもあります。

解雇が困難な場合や判断が難しい場合には、退職勧奨による合意退職を検討することになります。

社員が納得していない場合に解雇を断行すると、もしかすると紛争に発展するかもしれないという不安定な状況が生まれます。

他方、退職勧奨により合意退職となった場合には、紛争に発展することはほとんどありません。

そのため、解雇が可能と思われる場合にも、あえて退職勧奨を選択することもあります。

退職勧奨の関連記事はこちら

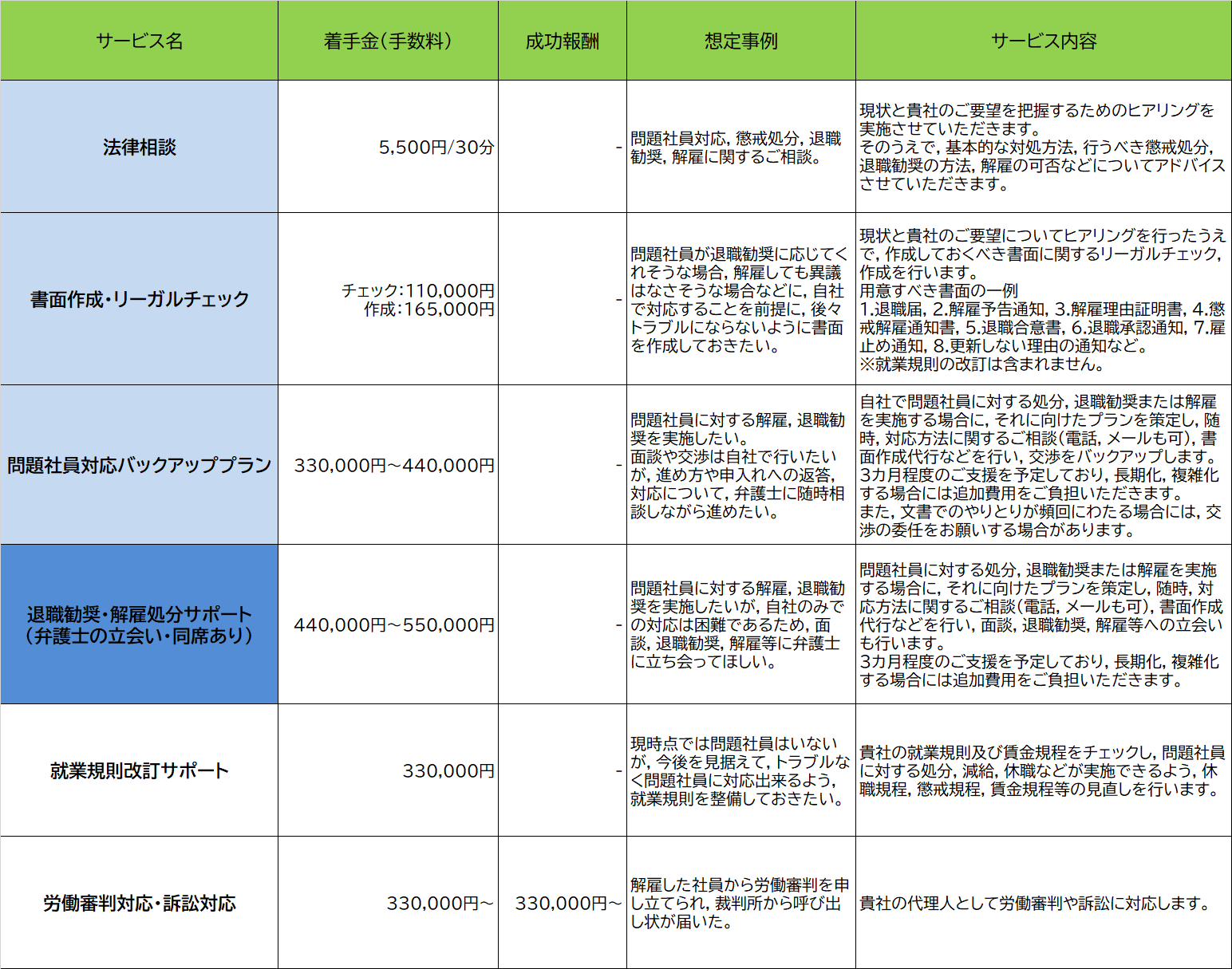

6 当事務所でできること

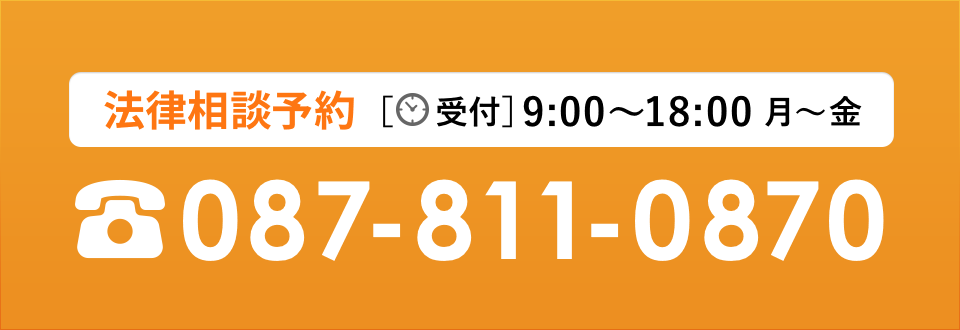

当事務所では、豊富な問題社員対応の経験をもとに、問題社員対応についての法律相談、書面作成、問題社員対応バックアッププラン、退職勧奨・解雇処分サポート、就業規則改訂サポート、労働審判・訴訟対応など、多彩なメニューをご用意しております。

問題社員対応にお悩みの経営者の方は、まずは法律相談にお越しください。貴社のお悩みをお聞きし、必要なサービスをご提供いたします。

7 問題社員対応メニュー

藤本 尊載

最新記事 by 藤本 尊載 (全て見る)

- 【社会保険労務士様向け】『重要法改正判例解説』セミナー開催のお知らせ - 6月 28, 2024

- 【企業経営者様向け】『残業代トラブル防止・対策』セミナーを開催しました - 6月 28, 2024

- 【企業経営者様向け】『残業代トラブル防止・対策』セミナー開催のお知らせ - 5月 28, 2024

「問題社員対応とは?ローパフォーマー社員やハラスメントを行う社員などの対応策を弁護士が解説」の関連記事はこちら

- 競業避止義務について弁護士が分かりやすく解説

- 高年齢者雇用について企業が注意すべきポイントとは?

- 従業員の横領が発覚した際の対処法

- 退職合意書の作成について弁護士が解説

- 注意指導書作成について弁護士が解説

- 弁護士による退職勧奨

- 解雇・退職勧奨についてのポイントとは?

- 【新型コロナウイルス対応】事業主の判断で従業員を休業・解雇する場合の注意点

- 【新型コロナウイルス対応】テレワークの導入と社内ルール作り

- パワーハラスメントとはなにか?

- 【企業側】労働審判を起こされたら?対応方法を弁護士が解説

- 労働訴訟を起こされたら

- 弁護士による団体交渉・労働組合対策

- 【企業側】弁護士による残業代請求対応

- 問題社員対応とは?ローパフォーマー社員やハラスメントを行う社員などの対応策を弁護士が解説

- 団体交渉を弁護士に依頼するメリット