メンタルヘルス不調者の復職

1 はじめに

メンタルヘルス不調者の休職に関しては、メンタルヘルス不調者の休職でご説明しました。

休職者が復職する場合には、特に注意が必要です。

通常、休職期間が満了すれば自動退職又は解雇と定められています、特にメンタルは傷病の有無や程度が不明確であることから、復職可否の判断には慎重さが求められます。

原則として、復職が認められるためには、休職の原因となった傷病が治癒したこと、すなわち「従前の職務を通常の程度に行える健康状態に回復したこと」が必要とされます。

では、どのような状態であれば、「従前の職務を通常の程度に行える健康状態」といえるのでしょうか。

今回は、この点の考え方を示した事例を紹介いたします。

2 他業務への配置可能性

ア 片山組事件(最高裁平成10年4月9日判決)

バセドウ病の療養のため現場監督業務の代わりに内勤業務を希望したものの、それが認められなかった労働者が、自宅治療命令を受けて欠勤扱い(無給)とされた期間中の賃金を請求した事案です。

裁判所は、「労働者が職種や業務内容を特定せずに労働契約を締結した場合においては、現に就業を命じられた特定の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、当該企業の規模、業種、当該企業における労働者の配置・異動の実情及び難易等に照らして当該労働者が配置される現実的可能性があると認められる他の業務について労務を提供することができ、かつ、その提供を申し出ているならば、なお債務の本旨に従った履行の提供があると解するのが相当である」と判示して、自宅治療命令期間中の賃金の支払いを命じました。

イ JR東海事件(大阪地裁平成11年10月4日判決)

脳内出血で倒れ、病気休職中であった従業員が、休職期間満了前に復職の意思表示をしていたものの、三年の休職期間満了により退職扱いとされたのは無効であるとして地位確認等を請求した事案です。

裁判所は、「労働者が私傷病により休職となった以後に復職の意思を表示した場合、使用者はその復職の可否を判断することになるが、労働者が職種や業務内容を限定せずに雇用契約を締結している場合においては、休職前の業務について労務の提供が十全にはできないとしても、その能力、経験、地位、使用者の規模や業種、その社員の配置や異動の実情、難易等を考慮して、配置替え等により現実に配置可能な業務の有無を検討し、これがある場合には、当該労働者に右配置可能な業務を指示すべきである」としたうえで、会社の企業規模、事業内容・職種や、従業員の身体状況等を考慮して、少なくとも、工具室での業務は就業可能であり、右業務に配置替えすることも可能であったと判断して、退職扱いは無効であるとしました。

ウ まとめ

以上の事例から、休職する前の業務を行うことができない場合でも、必ずしも労務が提供不能であるとは判断されていないことが分かります。

職種や業務内容が限定されていない従業員について、休職期間満了時に、従前の業務に復帰できる状態ではないが、より軽易な業務には就くことができ、労働者もこれを希望している場合、使用者は現実に配置可能な業務の有無を検討しなければなりません。

軽減業務に就かせる措置をとらずに、自然退職扱いや解雇を行った場合には、退職の効果が生じない又は解雇権濫用として解雇が無効となる可能性があります。

3 猶予を与える必要性

ア 北産機工事件(札幌地裁平成11年9月21日判決)

交通事故により負傷して休職し、その休職期間満了時、まだ復職できる状況にないとして、復職命令を出すことなく就業規則に基づき退職させられたことに対し、休職期間満了時点で、病状が回復 し復職が可能であったことから退職事由はないとして、労働契約上の地位確認および賃金を請求した事案です。

裁判所は、休職期間満了時に、通常の仕事の遂行が可能な状況に回復していた(少なくとも、職務に従事しながら二、三か月程度の期間様子を見ることにより完全に復職することが可能であった)と推認したうえで、休職期間の満了を理由に退職させる要件が具備しておらず、退職とした取扱いは無効であるとの判断を示しました。

イ 全日本空輸事件(大阪高裁判決平成13年3月14日判決)

追突事故によるむち打ち症で、約四年間休職したのち、復職後の模擬演習が三回不合格と判定された客室乗務員に対して、会社が執拗に退職を迫り、三回目の不合格後、労働能力の低下などを理由に解雇されたことに対し、理由なく解雇されたとして地位の確認等を求めた事案です。

裁判所は、職種や業務内容を限定して雇用されている場合には、労働者が病気などでその業務を遂行できなくなり、配置可能な部署が存在しないならば、労働者は債務の本旨に従った履行の提供ができないから、これが解雇事由となることはやむを得ないとしながらも、他方で、復職後直ちに従前の業務に復帰できない場合でも、比較的短期間で復帰することが可能である場合には、休業に至る事情、使用者の規模、労働者の配置等の実情からみて、短期間の復帰準備時間を提供したりするなどが信義則上求められ、このような信義則上の手段をとらずに解雇することはできないとして、解雇を無効としています。

ウ 綜企画設計事件(東京地裁平成28年9月28日判決)

うつ病により休職し、その後リハビリ勤務をしていたが、休職期間満了による退職扱い及び解雇されたことに対し、退職措置および解雇は無効であるとして、地位確認等を請求した事案です。

裁判所は、原告の休職原因は、試し出勤中に従前の職務を通常程度行うことができる状態になっていたか、仮にそうでないとしても、相当の期間内に通常の業務を遂行できる程度に回復すると見込まれる状況にあったとみるべきであるから、本件通知書が出されるまでに休職原因が消滅していたものと認められるとして、休職期間満了を理由とする退職扱いは無効としました。

エ まとめ

これらの事案から、職種や業務を限定して雇用されている従業員が、復職後ただちに従前の業務に復帰できないという状態であっても、信義則上、短期間の復帰準備期間を提供することが求められる場合があることが分かります。

また、休職期間満了時の回復が当該労働者の本来業務に就く程度には回復していなくても、ほどなくそのように回復すると見込まれる場合、可能な限り軽減業務に就かせて様子をみる必要があります。

4 診断書

復職の可否判断においては、医師の診断書は非常に重要です。

次は診断書に関する事例をご紹介しましょう。

ア J学園事件(東京地裁平成22年3月34日判決)

うつ病により休職と復職を繰り返す職員に対して、職務遂行への支障を理由とした解雇が争われた事案です。

裁判所は、退職の当否等を検討するに当たり、主治医から、治療経過や回復可能性等について意見を聴取していないのであって、主治医に対して一度も問い合わせ等をしなかったというのは、現代のメンタルヘルス対策の在り方として不備なものといわざるをえず、解雇に当たっては復職可能性について相当に熟慮したうえで行うべきであったとして、解雇を無効としました。

イ 大建工業事件(大阪地裁平成15年4月16日判決)

うつ病等による最大18か月の休職期間満了後、復職の意向を示しながらも、会社が求めた主治医への事情聴取や診断書の提出等をことごとく拒否したことから、就業規則所定の「精神又は身体に障害があるか 、又は虚弱、老衰、疾病のために勤務にたえないと認められた者」であることを理由に解雇された事案です。

裁判所は、復職を希望するには、治癒すなわち「従前の職務を通常の程度行える健康状態」に復したかどうかを会社が確認することは当然必要としたうえで、特に最大限の休職期間を満了した事情等から、就労の可否の判断の一要素に医師の診断を要求することは、合理的かつ相当であり、医師の診断または意見を聴取する指示に応じる義務があるとし、さらに、主治医ではない医師の「就労は可と判断する」旨の「証明書」が提出されたことに関しても、通院先の病院の医師ではない医帥が作成した「証明書」のみでは、復職の可否を判断することはできないとし、従業員が就労可能であると判断できるだけの資料を全く提出しなかったため、治癒したと判断することができなかったのであるから、本件解雇には社会通念上相当な合理的理由があると判断し ました。

ウ 日本瓦斯事件(東京地裁平成19年3月30日判決)

体調不良を理由に子会社2社への出向を命ぜられ、休職を3度更新した後に退職扱いとされた従業員が、地位確認等を請求した事案です。

裁判所は、休職は出向元、出向先双方の就業規則の休職規定を適用し、所定の休職事由が存在するとしてなされたもので有効であり、休職期間の満了後再度休職を命ずるか否かは権利の濫用に当たらない限り使用者の裁量にゆだねられており、原告は提出を求められた診断書を提出せず、体調については以前と変わらない旨回答したというのであるから、4度目の更新を行わなかった点に不当な点はないとして、退職扱いを有効とした。

エ まとめ

一般的に、休職規定においては、復職の際に主治医の診断書を提出するなどして復職可能であることを示さなければならないとされていることが多いでしょう。

裁判例も、復職の可否を判断する際、医師の意見を極めて重要な判断材料であると捉えています。

そうである以上、適切な手続きを踏んで診断書の提出を求めたにもかかわらず、従業員が診断書を提出しなかった場合には、復職の可否が判断できないことから、復職は見送らざるをえません。

また、主治医の診断書が重要であるといっても、主治医は、従業員が会社で具体的にどのような業務に従事しているか把握していない場合も考えられます。

会社としては会社の業務、従前の業務内容、配置できるほかの業務内容、従来の業務状況等について具体的に説明し、そのような業務に従事できるのか、そして、当該診断書がどのような経緯で作成されたのか、主治医にヒアリングする必要があります。

このヒアリングは、従業員から同意を取り付けて行う必要がありますが、同意書が提出されない場合は、それ自体が診断書の信用性に疑問を持たせる事情になりえるでしょう。

また、メンタルヘルスの場合、主治医が患者に肩入れする傾向があるといわれるので、産業医や会社が指定した医師の診断を受けさせるようにすることも休職制度の設計上、留意すべき点となります。

5 試し出社

ア 復職にあたり、試し出社(試し出勤)を実施することも考えられます。

試し出社は、職場復帰をスムーズにし、会社が従業員の復職可能性を判断するための材料になります。

主治医が就労可能と診断しても、実際に復職させると不調を訴えることが多いため、試し出社の活用は重要です。

従業員が試し出社を拒否した場合、会社は復職の可否を判断するための材料を得ることができず、休職期間満了による解雇が有効となる場合があります。

イ 早稲田大学事件(東京地裁令和5年1月25日判決)

脳出血で後遺症が残った教授が、休職期間満了前に大学から求められた試し勤務(模擬授業)を拒否し、休職期間満了解任とされたことに対して、当該解任の無効を主張した事案です。

裁判所は、復職の可否を見極めるため模擬授業の実施を提案したことは、当該判断を慎重に行うため、必要な判断材料を収集しようとしたもので合理性が認められ、さらに産業医が指摘する配慮について具体的な検討を行う前提としても、模擬授業の提案は合理的なものということができるところ、復職の可否を判断するための模擬授業には応じられないとの態度をとった結果、模擬授業は実施されず(なお、原告がほかに復職可能であることに係る情報提供をした形跡もない。)、大学が復職可否の判断を行うための判断材料を得ることができなかったのであるから、休職期間満了時に、教授としての職務を通常の程度に行える健康状態にあったとは認められず、 また当初軽易な作業に就かせれば、ほどなく従前の職務を通常の程度に行える健康状態にあったと認めることもできない、として休職期間満了による解任を有効としました。

6 障害者雇用促進法

最後に、障害者雇用促進法についても少し触れます。

障害者雇用促進法は、精神的な障害を来した従業員に対して、その支障となっている事情を改善するために必要な措置を講ずること(同法36条の2、36条の3)を定めています(合理的配慮の提供義務)。※もっとも、事業主に対して過重な負担を及ぼすこととなるときはそのかぎりではありません。

したがって、メンタル不調により休職中の従業員が復職を求めた場合、使用者は従業員に対して合理的配慮を提供する義務を負い、合理的配慮を提供しないまま解雇した場合、その解雇は無効と判断される可能性があると考えられます。

なお、実際に、上で紹介した早稲田大学事件では、大学側が合理的配慮をしなかったので不当解雇である、といった主張もされていました。ただ、裁判所は、復職可否の判断を行うための判断材料がないため、合理的配慮により復職できたともいえないとして、その主張を退けています。

7 顧問弁護士によるサポート内容

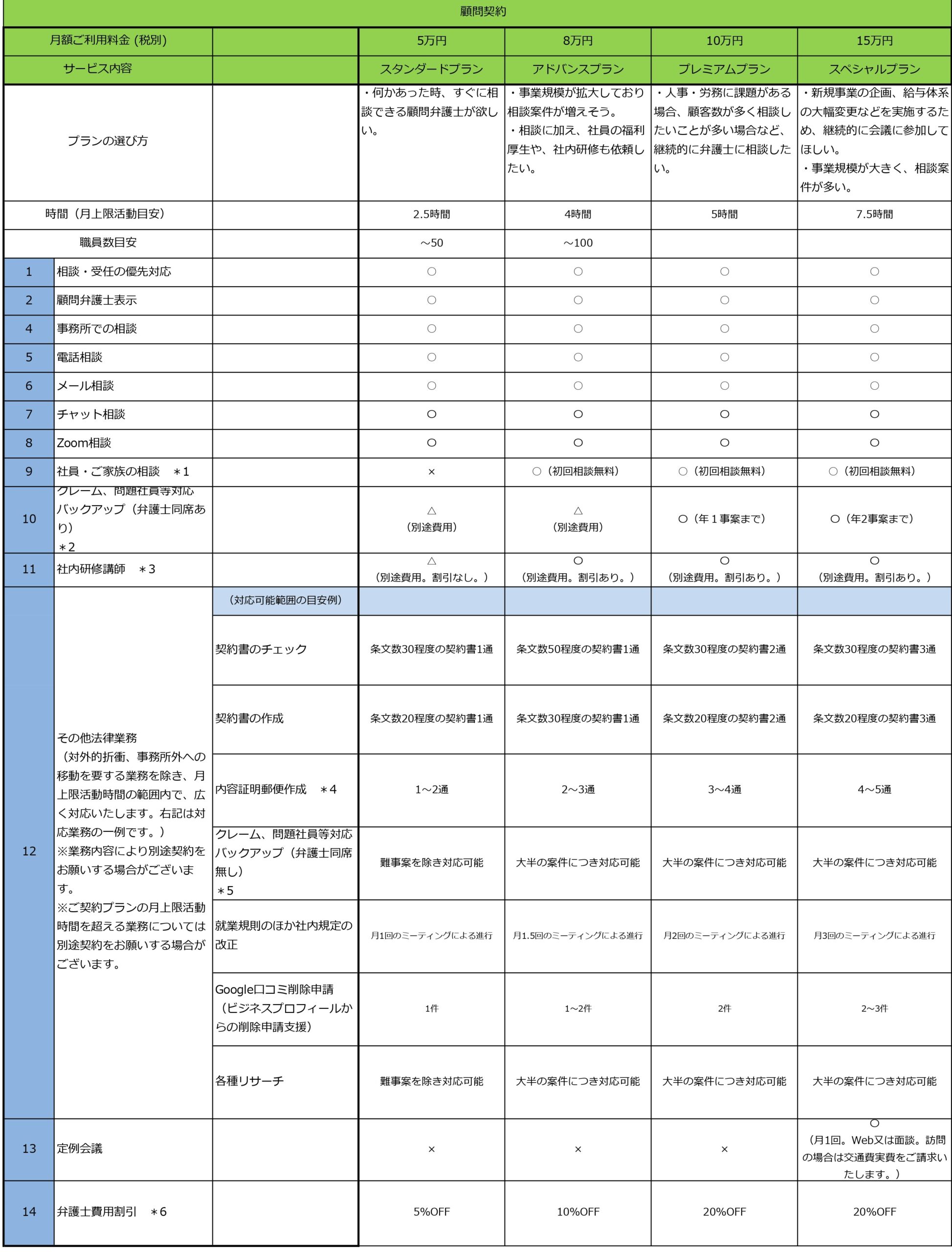

(1)法務顧問契約

当事務所は、様々な業種の企業様より顧問契約をいただいており、豊富な経験をもとに必要な法的サービスをご提供いたします。

(2)法律相談

大きなトラブルを避けるためには、問題が大きくなる前の初動対応が重要です。

トラブルが大きくなってからではなく、トラブルになる可能性がある段階で、弁護士に気軽に相談できる体制が必要です。

当事務所では、ビジネスチャットやZoom等を積極的に利用しており、顧問先企業様に手軽にご相談いただける体制を整えております。

(3)契約書、就業規則等、法律関係文書の作成、整備

これら文書の作成の支援や、内容のチェック等を顧問弁護士が行います。

法的リスクの指摘や、改善の提案を行うことにより、将来的なトラブルの発生を未然に防ぎます。

(4)トラブルの解決

実際にトラブルが発生した場合において、解決のための助言、代理人としての対応など、スムーズな解決に向けたサポートを行います。

(5)弁護士に依頼するメリット

業務上生じうる様々なトラブルを未然に防止したり、発生してしまったトラブルに対して、迅速かつ適切な対応をとることが可能となります。

法的問題への対応を顧問弁護士に任せることにより、ご自身の時間・労力を本業に集中させることができ、生産性が向上するほか、トラブルが発生した場合の安心感につながります。

(6)顧問プランメニュー

当事務所では、複数の顧問契約プランを用意しており、ニーズに合わせてお選びいただけます。

企業が必要とするサービスをご提供し、事業の安定的な運営を法的側面からサポートさせていただきます。

藤本 尊載

最新記事 by 藤本 尊載 (全て見る)

- 1月27日(火)営業時間変更のお知らせ - 1月 23, 2026

- ネッツトヨタ香川株式会社

常務取締役 兼 営業本部長 天野 伊知郎 様

執行役員 管理本部長 兼 総務部部長 山下 幸嗣 様 - 1月 7, 2026 - 【判例解説】ホープネット事件(復職判断の実務対応)に関する記事を公開しました。 - 1月 7, 2026