メンタルヘルス不調者と休職

Contents

1 メンタルヘルスの問題の現状

近年、メンタルヘルスに問題を抱える人は増加傾向にあり、企業におけるメンタルヘルス対策の重要性が高まっています。

厚生労働省の調査によると、過去1年間にメンタルヘルスの不調により1か月以上連続で休業または退職した労働者がいた事業所の割合は、令和3年には10.1%、令和4年には13.3%、令和5年には13.5%と年々増加しています。

メンタルヘルス不調となった従業員に対し、どのように対処すべきか、企業にとって大変悩ましい問題といえるでしょう。

そこで、今回は、メンタルヘルス不調者が出た場合どのように対処すべきか、そして休職制度についてご説明いたします。

2 メンタル不調者の解雇

まず、前提として、メンタルヘルスの不調を理由に、従業員をいきなり解雇することはできません。

この点に関する事例を一つ紹介いたします。

ア 日本ヒューレット・パッカード事件(最判平24年4月27日判決)

職場の同僚らによって嫌がらせを受けているといった被害妄想などの精神的不調を抱えた従業員が、有給休暇を取得して出勤しなくなり、有給休暇を全て消化した後も約40日間にわたり欠勤を続けたケースで、会社は、就業規則所定の懲戒事由である正当な理由のない無断欠勤があったとの理由で諭旨退職の懲戒処分とした事案。

最高裁は、このような精神的な不調のために欠勤を続けていると認められる労働者に対しては、使用者としては、精神科医による健康診断を実施するなどした上で、その診断結果等に応じて、必要な場合は治療を勧めた上で休職等の処分を検討し、その後の経過を見るなどの対応を採るべきであり、このような対応を採ることなく、諭旨退職の懲戒処分の措置を執ることは適切なものとはいい難いとして、諭旨退職の懲戒処分は無効と判断した。

この事例が示しているとおり、会社は、メンタル不調で業務を遂行できない状態となった従業員がいる場合、当該従業員に対して、精神科医を受診させて治療を勧めたり、休職させるなどの対応をとる必要があります。

労務が提供できる状態にないからといって、メンタル不調となった従業員をいきなり解雇することはできません。

3 休職制度

休職制度とは、業務外の傷病(私傷病)により労務を提供できない労働者に対して解雇を猶予し、その間、傷病の回復を待つことによって労働者を解雇から保護する制度です。

休職制度を設けるか否か、また、その内容は、使用者側の裁量で決定することができます。

ただし、制度として設ける場合は就業規則に記載しなければなりません(労働基準法89条1項10号)。

就業規則内に休職規定を設けている企業は多いと思います。

メンタル不調で業務を遂行できない従業員が出た場合は、まずは就業規則を確認し、休職規定があるかどうか、そして休職を命じることができるかを検討しましょう。

また、休職規定を設けていない場合は、休職させず普通解雇を検討することもありえます。

ただ、先ほどの事例で見ていただいたとおり、裁判実務上、解雇は会社側があらゆる手を尽くしたうえでの、最後の手段と位置付けられます。

したがって、解雇をする前に、メンタル不調が長期間継続して回復の見込みがないことに加え、会社が様々な手を尽くして解雇を回避する措置を執る必要もあります。

その中には、もちろん退職勧奨という選択肢も含まれてくるでしょう。

4 休職制度の設計

休職制度を設計するときに、気を付けるべきポイントをいくつかピックアップします。

①休職中の処遇、休職期間の取り扱い(賞与・退職金)

②休職に伴う義務の明示

・定期連絡

・定期的な診断書の提出

・主治医や家族への意見聴取・医療情報の開示・産業医等の受診への協力義務など

③休職期間の通算規定

休職中の給与の有無、社会保険料の負担、休職期間は賞与や退職金の算定には含まないことなど、休職中の処遇はしっかり明文化しておく必要があります。

つぎに、休職中であっても、放っておくのではなく、しっかりと治療状況、健康状態の経過を把握しておく必要があります。そのため、定期連絡や定期的な診断書の提出を義務付けましょう。

さらに、将来の復職を見据えて、会社が主治医や家族に対して意見聴取することや、医療情報を取得することについて協力すること、さらに主治医以外の産業医等の受診に協力することについても定めておくことも必要です。

また、メンタルヘルスの場合、③通算規定は特に重要となります。

メンタル不調は再発することが多いとされており、過去の厚生労働省の調査でも、メンタル不調で休職してから復職した場合、再び休職する確率が47%というデータがあります。

そのため、同じような傷病による休職は休職期間に通算する、という通算規定を設けておかないと、休職が長期化するおそれがあります。

5 次回予告

メンタル不調の従業員が休職した場合、最もトラブルに発展しやすいのは復職の場面です。

次回では、復職において注意すべきポイントについて、事例を用いながら詳しく解説いたします。

6 顧問弁護士によるサポート内容

(1)法務顧問契約

当事務所は、様々な業種の企業様より顧問契約をいただいており、豊富な経験をもとに必要な法的サービスをご提供いたします。

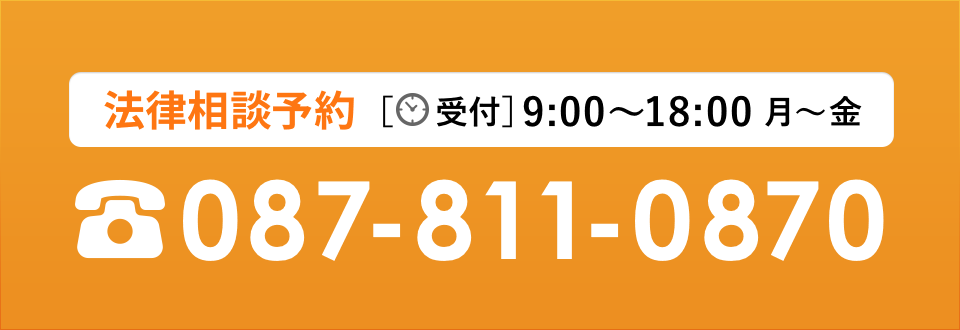

(2)法律相談

大きなトラブルを避けるためには、問題が大きくなる前の初動対応が重要です。

トラブルが大きくなってからではなく、トラブルになる可能性がある段階で、弁護士に気軽に相談できる体制が必要です。

当事務所では、ビジネスチャットやZoom等を積極的に利用しており、顧問先企業様に手軽にご相談いただける体制を整えております。

(3)契約書、就業規則等、法律関係文書の作成、整備

これら文書の作成の支援や、内容のチェック等を顧問弁護士が行います。

法的リスクの指摘や、改善の提案を行うことにより、将来的なトラブルの発生を未然に防ぎます。

(4)トラブルの解決

実際にトラブルが発生した場合において、解決のための助言、代理人としての対応など、スムーズな解決に向けたサポートを行います。

(5)弁護士に依頼するメリット

業務上生じうる様々なトラブルを未然に防止したり、発生してしまったトラブルに対して、迅速かつ適切な対応をとることが可能となります。

法的問題への対応を顧問弁護士に任せることにより、ご自身の時間・労力を本業に集中させることができ、生産性が向上するほか、トラブルが発生した場合の安心感につながります。

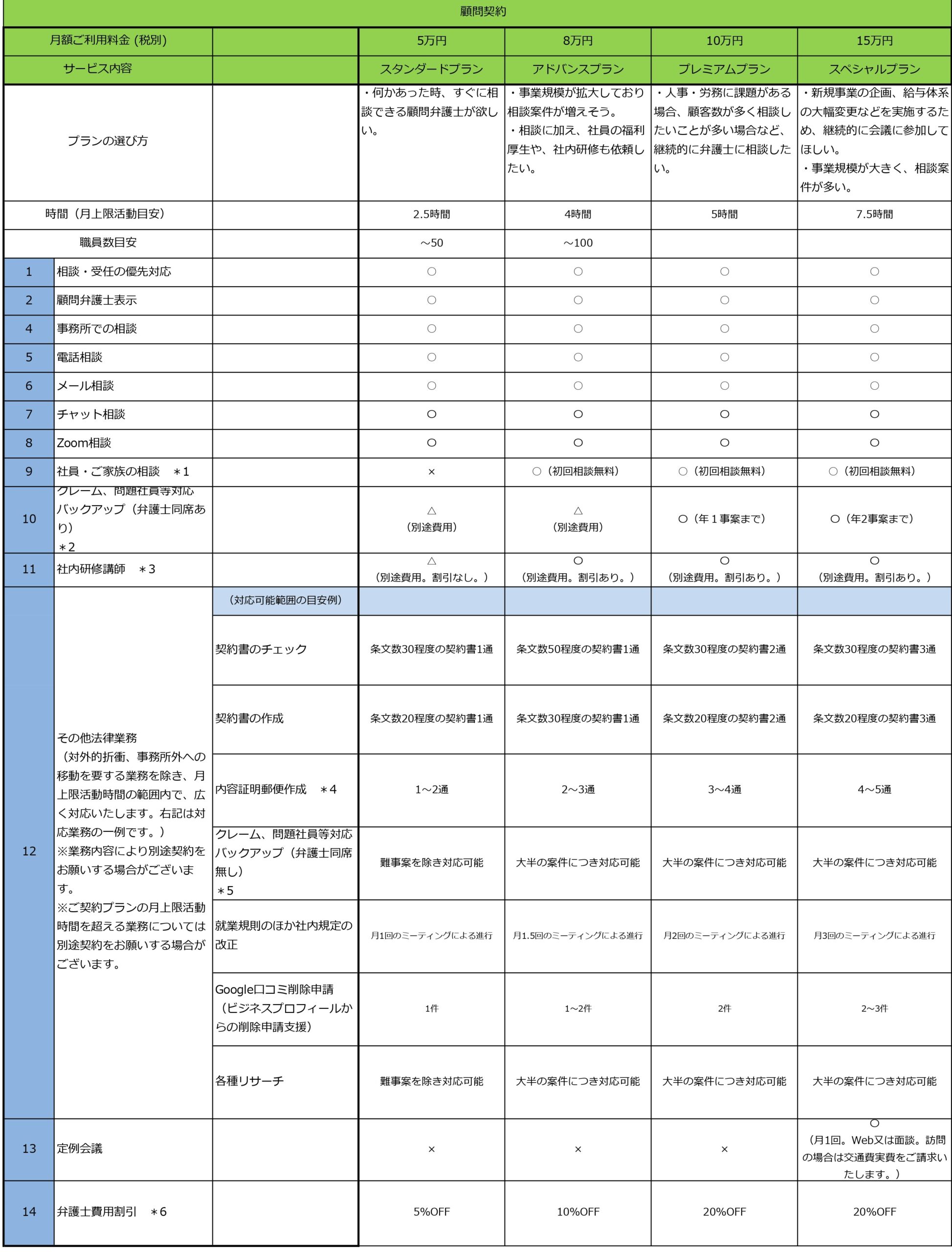

(6)顧問プランメニュー

当事務所では、複数の顧問契約プランを用意しており、ニーズに合わせてお選びいただけます。

企業が必要とするサービスをご提供し、事業の安定的な運営を法的側面からサポートさせていただきます。

是非ご検討ください。

石垣紀彦

最新記事 by 石垣紀彦 (全て見る)

- フランチャイズ加盟店が陥りがちな法的トラブルに関する記事を掲載しました - 8月 6, 2025

- フランチャイズ本部が知るべきトラブル対策に関する記事を掲載しました - 7月 30, 2025

- 多額の未払い賃金の請求に対し、大幅な減額を獲得した事例 - 6月 2, 2022